2025年7月現在、日本の医療制度と社会保障をめぐる議論は、もはや医療従事者や行政官だけの問題ではありません。

企業経営者、労働者、そして納税者である私たち国民一人ひとりが、制度の歪みによって直接的な影響を受けているのです。

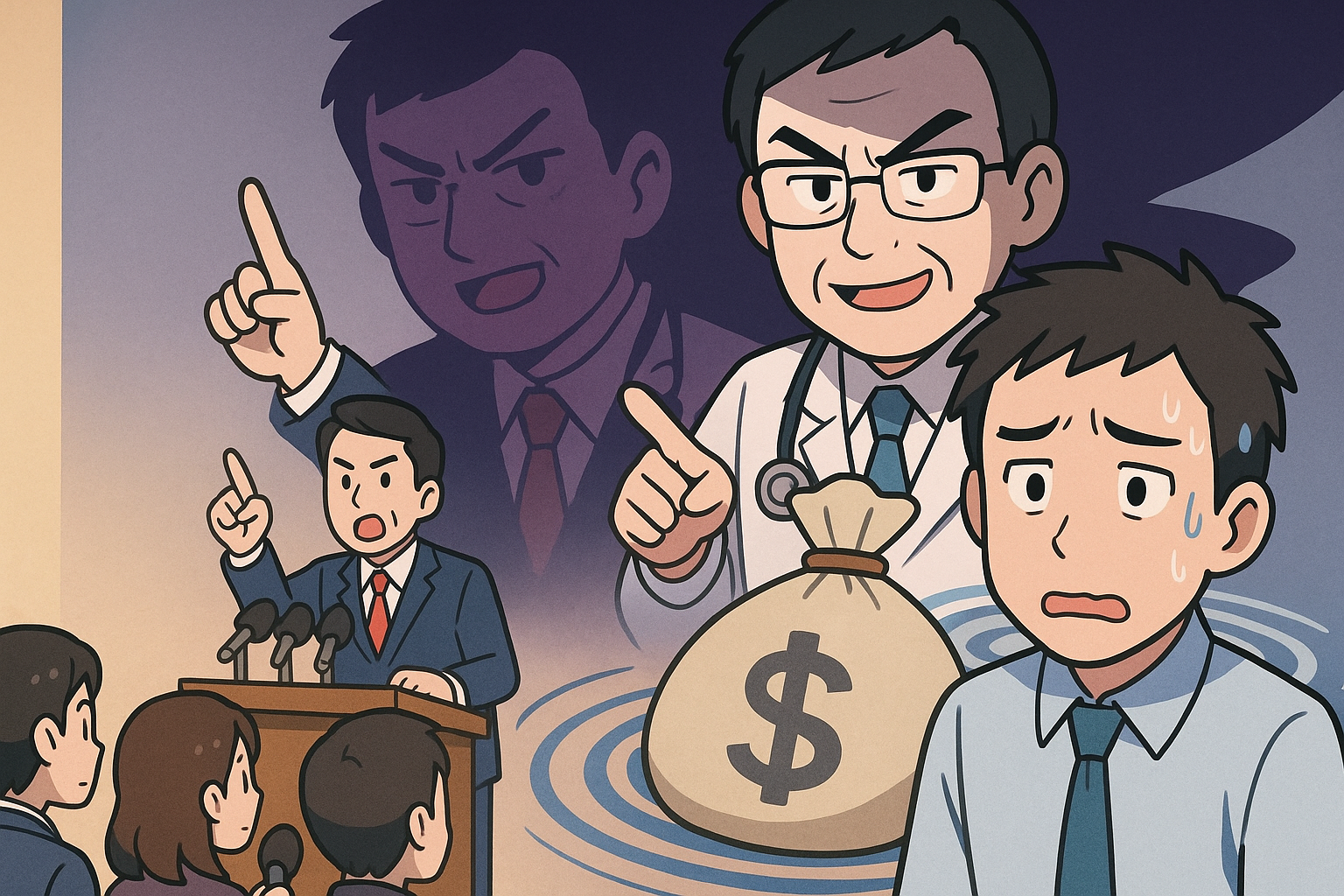

その背後には、強力なロビー団体として知られる「日本医師会(日医)」と、その政治団体である「日本医師連盟(日医連)」の存在があります。

本稿では、日医・日医連が果たす政治的役割、その影響が診療報酬制度を通じてどのように社会保険料へ波及し、最終的に国民と企業にどのような負担を強いているのかを、多角的に検証していきます。

日医・日医連の政治的基盤と資金力:日本最大級の医療ロビー

まず注目すべきは、日本医師会の構造とその圧倒的な資金力です。

全国の医師約18万人が所属し、うち6割が開業医という構成。

日医の政治活動の実動部隊である日医連は、自民党をはじめとする政治家への支援を通じて、制度に対する影響力を確立しています。

日医連は、自民党の政治資金団体「国民政治協会」へ年間約3億円を献金。

特に注目すべきは、厚生労働大臣を務める武見敬三氏が、元日医会長・武見太郎氏(敬三氏の父)から受け継いだ“医師会ネットワーク”を背景に、医療政策に深く関与している点です。

こうした構造的な結びつきが、制度改革を進めるうえでの“見えない壁”となっています。

診療報酬改定に見る「医師会政治」のリアル

2024年度の診療報酬改定は、この構図を如実に示す事例でした。

当初、財務省は「医療費抑制」を理由にマイナス改定を主張。

しかし、日医連や厚労省が巻き返し、最終的には岸田首相の裁定でプラス0.88%の改定が決定。結果として、国全体の医療費は約4,000億円も増加しました。

この決定の裏側では、日医連の中医協(中央社会保険医療協議会)における委員発言、自民党内の医療族議員との緊密な連携が展開されていたとされます。

特に初診料・再診料の引き上げは、患者の自己負担額増加だけでなく、社会保険料にも直接的なインパクトを与えています。

社会保険料に転嫁される「見えない医療費」

医療費増加がそのまま私たちに跳ね返ってくる仕組みは、社会保険料制度を見れば明らかです。

健康保険や厚生年金、介護保険などは、企業と労働者が折半で負担する構造となっています。

たとえば、東京都在住の40歳以上の会社員(年収432万円)であれば、以下のような負担が生じます。

| 保険項目 | 料率 | 月額負担(例) |

|---|---|---|

| 健康+介護 | 5.75% | 約20,700円 |

| 厚生年金 | 9.15% | 約32,940円 |

| 雇用保険 | 0.55% | 約1,980円 |

| 合計 | — | 約55,620円/月 |

これは年間換算で66万円を超える水準であり、さらに企業側も同額を負担するため、雇用コストにも大きく響きます。

2025年度には、厚生年金の上限引き上げや高齢者医療制度の保険料増が実施され、負担は一層増加。

こうした構造のなかで診療報酬のプラス改定は、単なる医師の収入増にとどまらず、「現役世代全体の社会保険料負担増」として連動しているのです。

優遇される開業医:収入と税制の“二重特権”

診療報酬の恩恵を最も受けているのは、日医の主力層である開業医です。

平均年収は約2,500万円、利益率は12〜15%。これは勤務医の1,500万円前後と比較しても非常に高い水準です。

さらに税制面では、「概算経費控除」により、売上の50〜70%を経費として計上できるため、所得税負担も軽減されます。

このように診療報酬制度と税制の両面で優遇される開業医が、日医の政治的ロビー活動を後押ししている構図は明確です。

市販薬と薬価をめぐる抵抗:改革へのブレーキ

日医はジェネリック医薬品の普及や、薬価引き下げに対しても慎重姿勢をとってきました。

たとえば、風邪薬や湿布薬など、一般的な市販薬と重なる処方薬についても、日医は保険適用の維持を主張。

これにより、保険財政に対して年間5,000億円規模の圧力が維持されていると指摘されています。

医療の質を守るという名目で、“非効率な制度温存”が行われているのです。

企業と現役世代を襲うコスト圧力

このような構造的ゆがみは、国民生活と企業経営の両方に打撃を与えています。

たとえば月収30万円の労働者は、年間で55万円超の社会保険料を支払い、加えて所得税・住民税が課されます。

非正規労働者の保険加入拡大によって、新たに年18万円の負担増となるケースもあり、生活圧迫の要因となっています。

企業側も、制度改定ごとに数十万〜数百万円単位の負担増を迫られ、人件費の増加が賃上げ余力を奪う悪循環に陥っているのが実情です。

今後の課題と制度改革の方向性

2026年の次回診療報酬改定を控え、再び財務省と日医連の攻防が予想されます。

医療の質を維持しつつ、財政持続性を確保する制度改革は避けられません。

具体的な改革案としては:

-

ジェネリック医薬品の普及促進:最大で年間1兆円の削減効果

-

保険適用範囲の見直し:市販薬除外により年500億円削減

-

自己負担率の適正化:高額療養費制度の再検討など

といった選択肢が挙げられます。

結語:見えないコストを「見える化」する時代へ

医療制度は公共財であると同時に、巨大な経済システムでもあります。

その制度設計において、特定団体の影響力が強く働くことで、結果的に国民全体がコストを背負わされる構図は、健全とは言えません。

これから求められるのは、「政治力学に左右されない医療政策」と「持続可能な社会保障構造」の両立です。

日医・日医連の影響力に正面から向き合い、社会全体にとっての最適解を追求する政治と行政の再設計が、いままさに問われています。