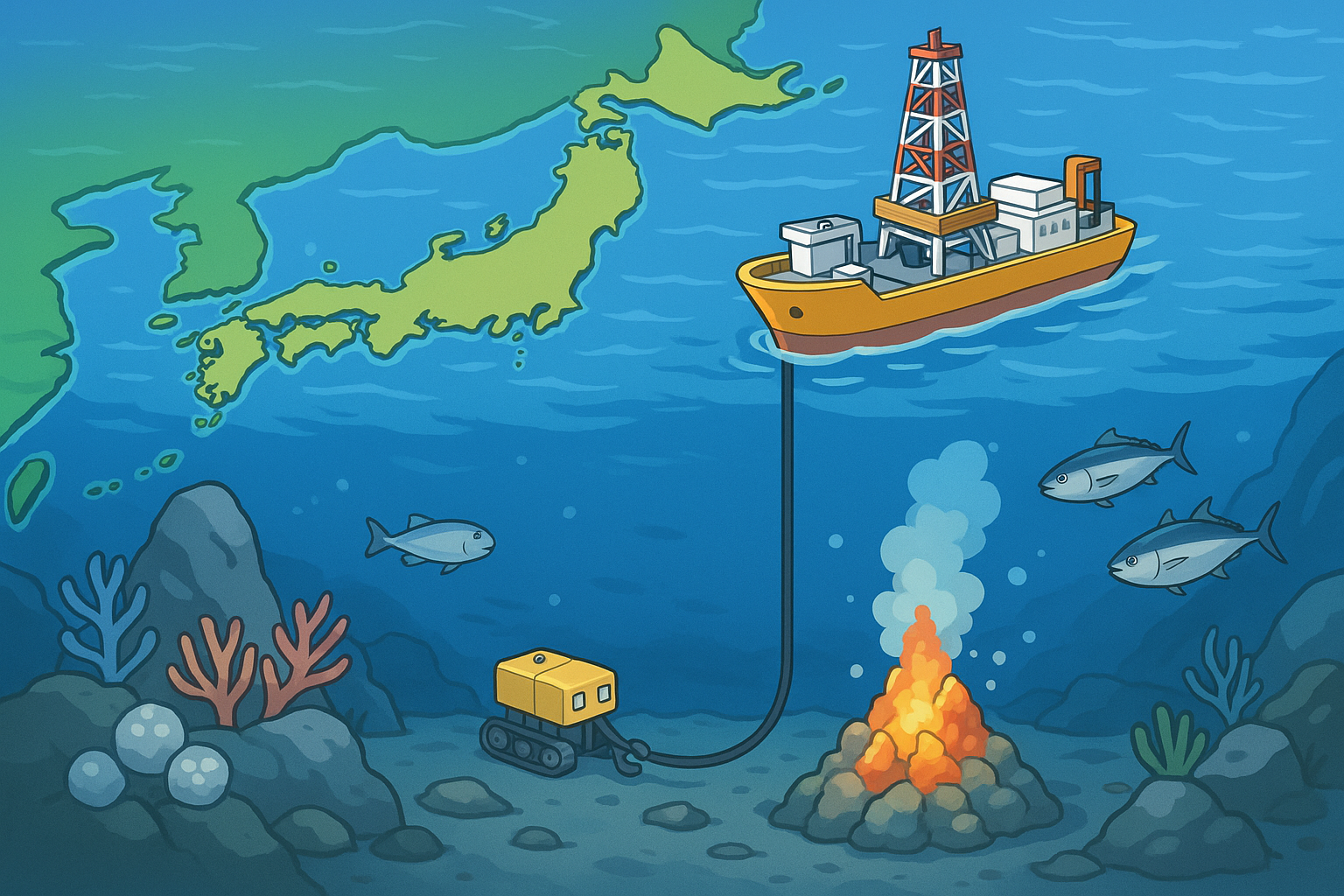

海洋海底資源開発の全貌と事業化ロードマップ

要点

-

国家戦略の中核:エネルギー安全保障・産業競争力・地政学的優位という3つの柱で、海底資源は「攻めの経済安保」を支える基盤へ。

-

5大資源の本格化:メタンハイドレート、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥がそれぞれ商業化フェーズに接近。

-

2025年の現状:日本海側で表層型メタンハイドレート試験採掘が進行。南鳥島沖のレアアース泥は2026年の深海試験へ最終調整段階。

-

競争優位の鍵:「低環境負荷×高効率×国際標準化」を武器に、産官学の連携で世界市場での優位を確立。

-

克服すべき壁:環境バックラッシュ、巨額の初期投資、中国との価格競争。透明なEIAと技術標準の先取りで突破口を開く。

戦略的背景――「輸入依存」からの脱却

日本はエネルギー・鉱物資源の約9割を海外に依存し、地政学リスクや価格変動の影響を受けやすい構造にあります。

2010年のレアアース輸出規制や2022年のエネルギー市場混乱が示したように、「資源を握る国が経済を制する」時代は加速しています。

こうした中で注目されているのが、海洋海底資源の戦略的活用です。

日本の排他的経済水域(EEZ)は約447万平方キロメートル(世界6位)に及び、陸地の約12倍。膨大な“海の国土”が眠る資源は、日本の安全保障と産業戦略を大きく塗り替えるポテンシャルを秘めています。

政府は「2030年前後の商業化第一弾」を国家戦略として明記し、供給源の内製化・多角化を本格化。

日本は今、資源政策の“攻守逆転”の岐路に立っています。

海底が秘める5大戦略資源と商業化ロードマップ

(1) メタンハイドレート ― LNG依存を減らす「燃える氷」

-

分布:南海トラフ、日本海沿岸域

-

最新動向:表層型メタンハイドレートが試験採掘フェーズへ移行。

-

商業化目標:2027年に生産開始、2030年に年100億m³を目指す。

LNG輸入の3分の1を代替可能とされるメタンハイドレートは、エネルギー安全保障の切り札。

出砂防止や減圧装置技術も成熟が進んでいますが、環境リスクとコスト削減が依然として鍵です。

(2) 海底熱水鉱床 ― 銅・金・銀の「海底鉱山」

-

分布:沖縄トラフ、伊豆・小笠原海域

-

進展:採掘・選別・揚鉱技術の改良が進行。

-

商業化目標:2028年、2030年に年10万トン規模。

高品位な鉱石が狙える一方、熱水噴出域の生態系保全が国際的な論点。

環境管理と経済性の両立が商業化のカギとなります。

(3) コバルトリッチクラスト ― EV・半導体の生命線

-

分布:南鳥島周辺

-

技術進展:クローラー剥離・エアリフト技術が実用段階へ。

-

商業化目標:2028年開始、2035年に年100万トンへ。

EV・蓄電池の戦略素材であるコバルトやニッケルの確保は、供給網の独立性に直結します。

施工難やコストは依然課題ですが、産業インパクトは極めて大きい領域です。

(4) マンガン団塊 ― 21世紀の“金鉱”

-

分布:南鳥島EEZ、国際海域(CCZ)

-

進展:大規模試験へ移行。

-

商業化目標:2030年開始、2040年に年500万トン体制。

超深海技術が必須の領域ですが、銅・ニッケル・コバルトの巨大供給源として国際競争が激化。

ISA規制の動向が鍵を握ります。

(5) レアアース泥 ― ハイテク産業の“血液”

-

分布:南鳥島沖(5,000–6,000m)

-

進展:連続揚泥・分離技術のスケールアップ段階。

-

商業化目標:2026年深海試験、2028年商業化、2030年年10万トン体制。

中国依存が高いレアアースの国産化は、半導体・再エネ・EVの戦略安全保障を根底から変える可能性を持ちます。

政策と制度――国家主導のインフラを整備

-

海洋基本計画(第4期):資源ごとの商業化スケジュールを明確化

-

経済安保法制:官民補助・税制優遇の拡大

-

国際ルール形成:ISAのMining Code議論で主導権確保を目指す

-

人材育成・産学官連携:探査・採掘・環境分野の専門人材養成が本格化

技術革新――「低環境×高効率」の両立へ

AI解析を活用した精密探査、自動化クローラーやエアリフト揚鉱、高純度分離技術、リアルタイム環境モニタリング――日本の技術は、「収益性×環境配慮」という新たな標準を形成しつつあります。

環境・社会的受容性――“透明性”が最大の防御

深海開発の最大のリスクは「社会的バックラッシュ」です。

日本は以下の4原則で“許容可能性”を設計しています

-

透明な環境影響評価(EIA)

-

低影響技術の標準化

-

適応的操業(閾値超過時の自動停止など)

-

オフセット基金と市民公開

国際協調――「ルールメイカー」としての地位を確立

-

国際枠組み:ISAや国連海洋法の未整備領域で科学的根拠を提示

-

同盟戦略:日米豪加EUとの「価値観連合」でサプライチェーンを再構築

-

競争戦略:「量」ではなく「質」で覇権を握る

商業化ロードマップと成果指標

| 年 | マイルストーン | 主な資源 |

|---|---|---|

| 2025 | 表層型メタンハイドレート試験採掘 | 日本海側 |

| 2026 | 大規模揚鉱・深海試験 | 南鳥島(RE泥・マンガン団塊) |

| 2027 | メタンハイドレート商業化 | 南海トラフ |

| 2028 | レアアース泥・CFC商業化 | 南鳥島沖 |

| 2030~ | マンガン団塊商業化 | 国際海域 |

2030年のKGI例:

-

LNG輸入代替:約30%

-

レアアース国産化率:約50%

-

市場規模:2〜3兆円

-

雇用創出:10万人以上

経済・地政学インパクト――“資源力”が交渉力を決める

-

エネルギー:国内ガス供給基盤の確立で電力価格の安定化へ。

-

産業:戦略素材の国産化でEV・再エネ・半導体の国際競争力を強化。

-

外交:資源カードの獲得は交渉力・抑止力を増大させ、アジア太平洋での存在感を拡大。

-

地域経済:港湾・造船・ロボティクス・精錬など周辺産業への波及効果も大きい。

リスクマネジメントと対策

| リスク | 対策 |

|---|

| 技術的課題(超深海・出砂・漏洩) | フェイルセーフ設計、デジタルツイン、予知保全 |

| 経済性(初期投資・価格競争) | 官民ファイナンス、段階投資、オフテイク契約 |

| 環境・社会的反発 | 透明EIA、公開データ、地域合意形成 |

| 国際ルール不確実性 | 先行標準化、複線サプライチェーン、相互承認 |

各ステークホルダーの行動指針

-

政府:長期買い取り・備蓄・港湾/送電インフラ整備

-

企業:ロボ・材料・計測などデュアルユース技術への投資

-

金融機関:段階投資、環境KPI連動型ファイナンス

-

学術機関:生態系データ蓄積と公開研究

-

地域社会:“海洋テック・クラスター”形成による地域創生

結論――「量の競争」から「質の覇権」へ

日本の海洋海底資源戦略は、単なる資源獲得ではなく、「環境・技術・ルールを制する競争」へと進化しています。

2025年現在、試験から初期商業化への移行は現実のものとなりつつあり、2027〜2030年のマイルストーンを着実に積み重ねれば、日本はエネルギーと戦略鉱物の供給国として新たな地位を確立できるでしょう。

次の10年、日本は「資源小国」という過去のレッテルを剥がし、“海の力”で未来を掴む資源大国へと歩み出します。